「災害対策基本法」の概要を知る

- 防災コラム

日本での災害対策の行動を規定した法律である「災害対策基本法」について概要や企業の防災備蓄の項目について解説します

地震や台風などの自然災害が発生した際、内閣総理大臣を本部長とする「〇〇地震非常災害対策本部が設置されました」というニュースを聞くと思います。これは「災害対策基本法」の第24条を根拠として設置されるものです。

災害が発生したときに、公的機関が行動するための根拠として「災害対策基本法」というものがあります。つまり「災害対策基本法」がなければ公的機関はスムーズに動くことができません。

今回の防災コラムでは、ニュースなどでよく耳にする「災害対策基本法」がどのような法律で、どのように災害時の行動を規定しているか?などをわかりやすく解説したいと思います。

さらに企業の防災担当者としては、災害に備えた企業内の防災備蓄の準備に努めることも「災害対策基本法」の第七条3項には規定されていることを知っておくことは重要です。

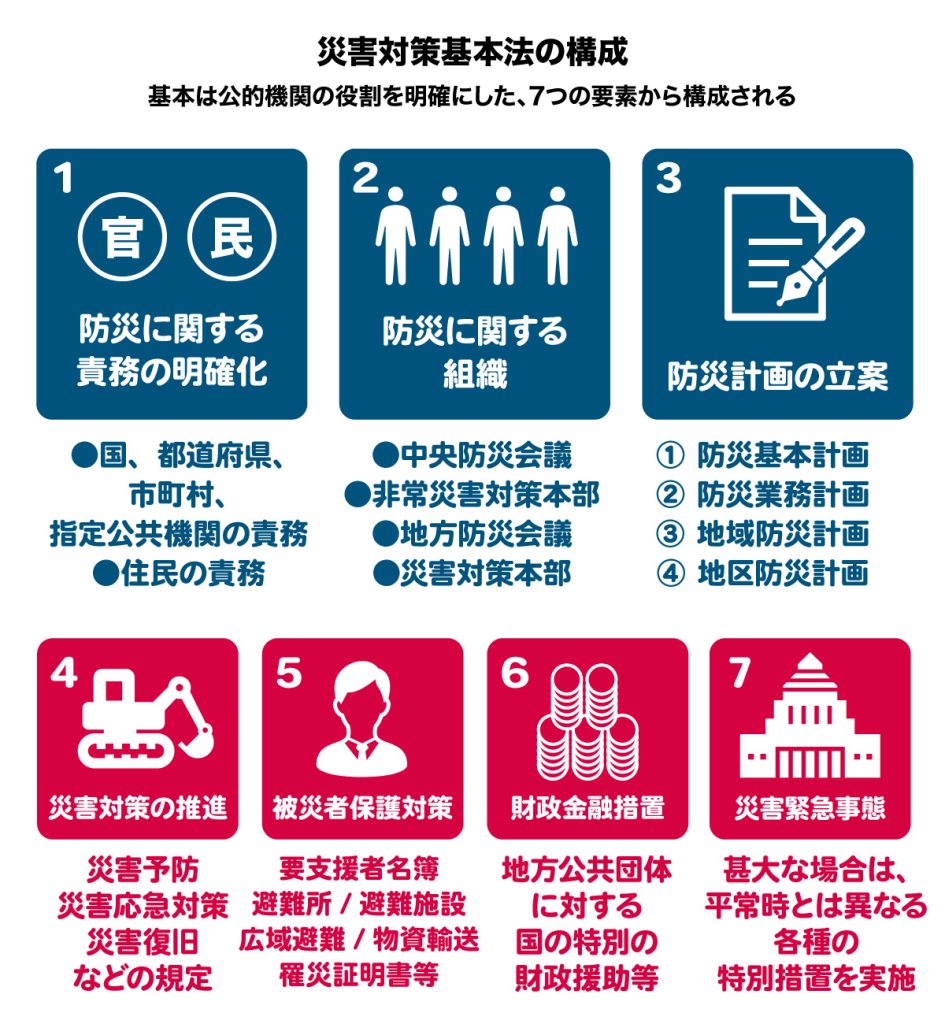

「災害対策基本法」の基本構成

災害対策基本法は7つの要素から構成されています。

1)防災に関する責務の明確化

・公的機関(国/都道府県/市町村/指定公共機関)

・住民など

が責任を負う範囲を明確に規定しています。

2)防災に関する組織

公的機関の防災組織の定義が書かれています。

・中央防災会議(国)

・地方防災会議(都道府県・市町村)

【災害発生時】

・非常災害対策本部(国)

・災害対策本部(都道府県・市町村)

3)防災計画

公的機関の防災組織が防災計画を立案することが規定されています。

・防災基本計画(中央防災会議)

・防災業務計画(指定行政機関・指定公共機関)

・地域防災計画(都道府県・市町村)

・地区防災計画(各地区)

1-3は、組織に関わる規定で、4-7は、具体的な災害対策・被災者保護対策・財政・特別措置に関する規定です。

4)災害対策の推進

公的機関の災害予防、災害応急対策、災害復旧などの方法を規定している項目です。

5)被災者保護対策

罹災証明書、避難所、物資輸送などの被災者を保護する方法を規定している項目です。

6)財政金融措置

激甚な災害が発生した場合、国が地方公共団体に特別の財政援助等を行うルールを規定しています。

7)災害緊急事態

国の経済や社会の維持に大きな影響を及ぼす災害時には、

・生活必需物資の配給の制限

・金銭債務の支払い猶予

・海外からの支援受け入れに関する緊急政令の制定

・特定非常災害法の自動発動などの特別な措置

を行うことができるように規定されています。

このように「災害対策基本法」は公的機関に関する、通常時の防災対策から災害発生時の行動についての法的根拠を整理した法律となっています。災害が発生してからの法律は「災害救助法」という別のルールが制定されています。

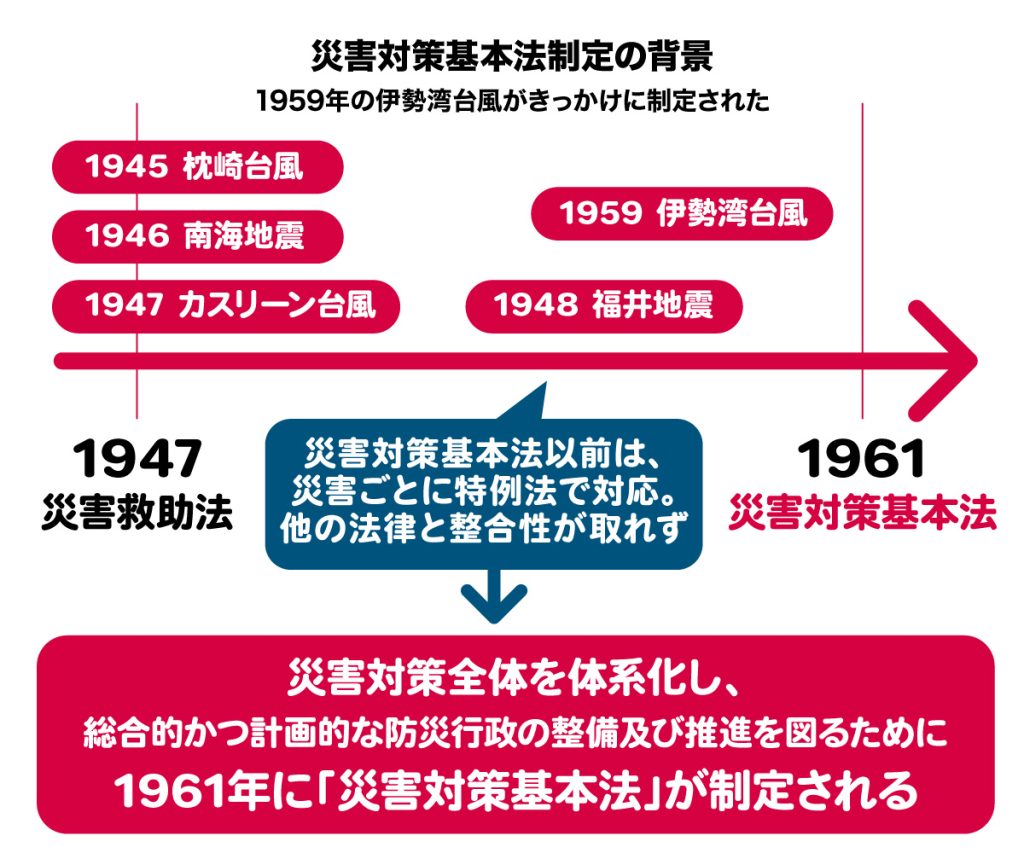

「災害対策基本法」制定の背景

1959年9月26日に発生した伊勢湾台風は台風災害としては明治以降最多の死者・行方不明者5,098名に及ぶ被害をもたらしました。

それまでは災害が発生する度に特例法を作っていましたが、他の法律との整合性が取れなかったり、総合的な防災体制を取れていなかったりしました。

伊勢湾台風をきっかけに、災害対策全体を体系化し、総合的かつ計画的な防災行政の整備を目指す声が高まり、公的機関が一体となった防災対策の法整備を進めるために「災害対策基本法」が1961年に制定されました。

バラバラであったものを統合して管理できる体制をつくるのが目的だった経緯から制定されたことから「災害対策基本法」は、主に公的機関に防災対策に係る法律となっているため、具体的な民間企業の行動の規定は記載されていません。

しかし、実情にあわせて改定が行われていることと、日本での災害対策の行動を規定した基礎法であることから、企業の防災担当者としては基本的な目的や理念については理解しても良いと思ったことから、この防災コラムでは、目的や基本理念の部分について見ていきたいと思います。

「災害対策基本法」の目的

災害対策基本法は、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する」ために制定され、「社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資する」ことを目的にした法律です。

1961年以前には、災害対応は特例法対応となっていたので、災害時に上記の目的に沿って行動できる法律が制定されたことは重要なことでした。

住民の立場からすると、公共の福祉の確保という点で「被災者保護対策」が最も気になる点ですが、それらも災害対策基本法で決められているので、住民自体の利害にとっても重要となります。

(目的)

第一条

この法律は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、防災に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、もつて社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

「災害対策基本法」の基本理念

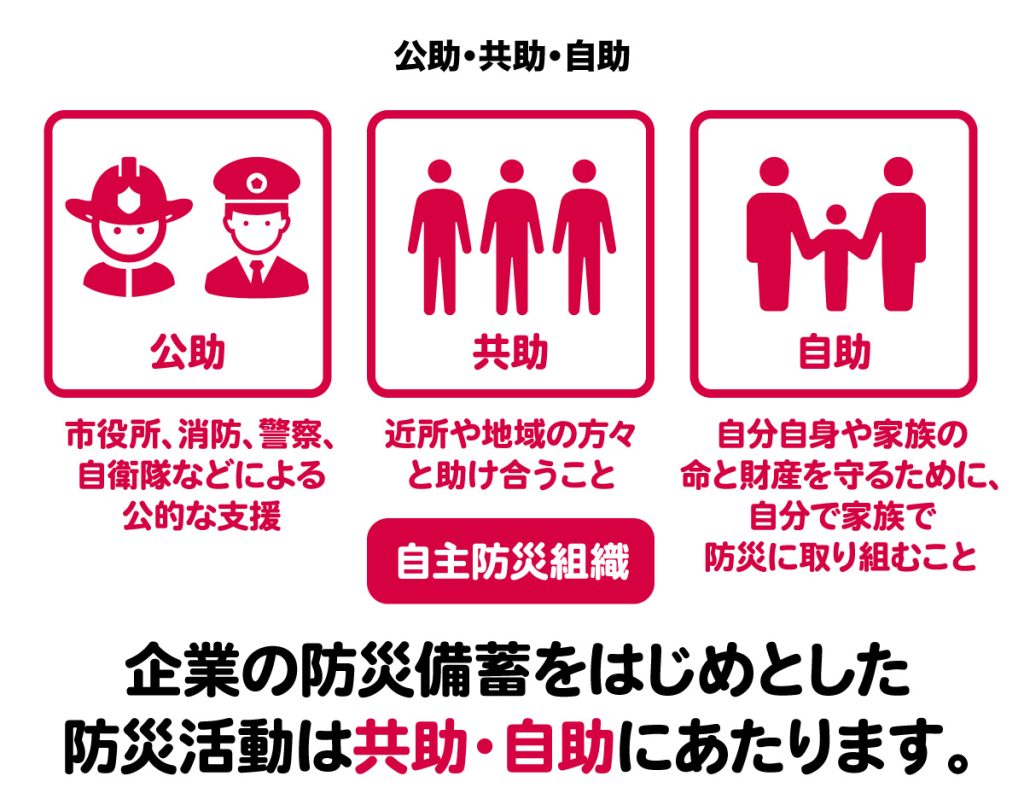

「災害対策基本法」には当初、行政の縦割り組織を克服し統一して行動することを目的としていたので、基本理念の項目はなかったのですが、2011年の東日本大震災を契機に第二条の二「基本理念」が追加されました。

ここでは、企業などに関わる部分の第二条の二の2項の部分についてピックアップします。この規定では、公助だけでなく、共助・自助について規定したもので、住民ひとりひとりが行う防災活動・自主防災組織などを行うことを書いています。

東日本大震災では「公助の限界」が言われ、住民や企業が公助だけに依存するのではなく、自ら防災に向けた準備をするように言っています。

(基本理念)

第二条の二

2

国、地方公共団体及びその他の公共機関の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

「災害対策基本法」は基本的には災害時の行政の行動を規定するものでしたが「公助」だけでは、目的とする「秩序の維持」や「福祉の確保」を実現できないことから、住民や企業が各自で防災に向けた対策を行うことを規定しています。企業の防災備蓄をはじめとした防災活動の根拠はここに該当します。

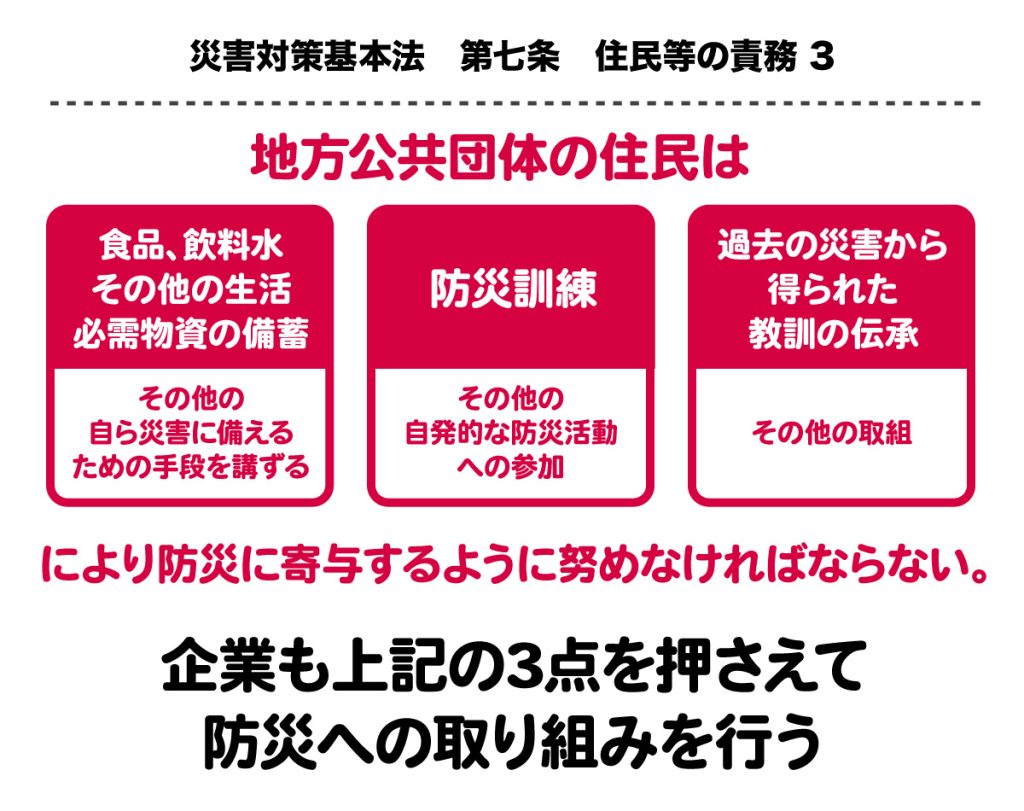

第7条「住民等の責務」についての項目

第七条では「住民等の責務」について規定されています。このうち住民が努めるべき事項を記載した第3項についてピックアップします。

ここでは、

①食品・飲料水その他生活必需物資の備蓄

②防災訓練への参加

③過去の災害から得られた教訓の伝承

の3点を行うべき事項として規定しています。

①は行動しやすい項目であることから浸透されていると思います。②も施設が大きい場合は行われていますが、③の「過去の災害から得られた教訓」については、地域の特性などを書面に残して注意喚起することがさらに必要と思います。

(住民等の責務)

第七条

3

前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。

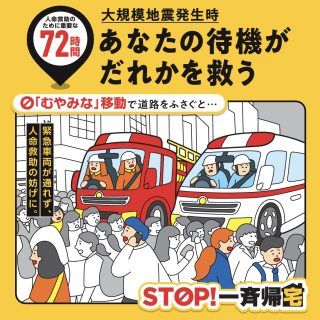

「災害対策基本法」は行政に関わる法律だと思っていましたが、住民・企業などが取り組むべきことも明確に記載していました。具体的な数量規定等についての記載は内閣府や各都道府県の帰宅困難者ガイドラインに記載されているので、それに基づいて算出していくのが近年は標準となっています。

おわりに

一般的な企業の「災害対策基本法」に関わる部分について見てきました。日本は災害が多発する国であることから、災害についての法整備も進んでいて、「国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護」する行政の活動は体系化されてきていることが理解できました。

さらに「公助」だけを期待することなく、「共助・自助」と協調してその目的を実現できるように進めていることも明確化されているので、企業の防災活動も体系化できるように進めていくことができればと思います。(鳥居)

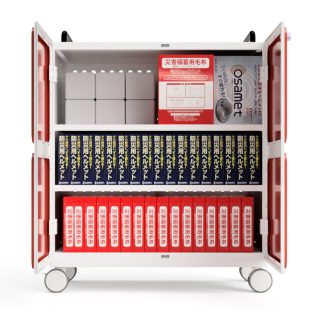

最後に、弊社では「防災ステーションDEB」という製品があり、その用途として「カームダウンルーム」としての使用を提唱しています。

カームダウンルームとは、環境変化による体調不良や不安を解消するための壁や天井で囲われた空間を指します。

避難所では不安を感じる方々に向けた設備というのが多くなく、「防災ステーションDEB」は通常はワークルーム+備蓄倉庫として使い、災害時には着替えや電話室、カームダウンルームとして使うための製品です。

これは「災害対策基本法」第8条2項の15に規定されている「被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項」の対応として開発しています。

(施策における防災上の配慮等)

第八条

2 十五

被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項

参考資料

記事を作成するにあたって参考資料を記載しておきます。関西大学教授の山崎栄一氏による「災害対策基本法」の説明は音声でも聞くことができ、わかりやすく解説されているのでおすすめいたします。

災害対策基本法(e-gov 法令検索)

https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223

災害対策基本法の概要(内閣府)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/pdf/kihonhou_gaiyou.pdf

災害法体系について(気象庁)

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/intro/gyomu/wxad/kensyu/h29/pdf/2-2-2.pdf

災害対策基本法の制定から現在までの主な改正の経緯について(「消防の動き2022/4」総務省消防庁)

https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0404_04.pdf

災害対策関係法律をめぐる最近の動向と課題(「立法と調査」/ 参議院)

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2018pdf/20180907099.pdf

「災害対策基本法」~被災者支援のあり方~ 関西大学教授 山崎栄一氏(FMサルース)

https://www.itscom.co.jp/safety/interview/606

https://www.itscom.co.jp/safety/interview/607/

おすすめ記事一覧

- 備蓄品情報

【災害時】LPガス発電機の使い方とメンテナンスの方法を解説!

- お知らせ

ストックストックDSが「防災グッズ大賞2025」

防災用品部門で「審査員特別賞」を受賞しました

- 導入事例

導入事例ページに「日本チョコレート工業協同組合様」を追加しました!

- 防災コラム

- 企業の防災備蓄

2024年7月の内閣府「帰宅困難者等対策ガイドライン」改定ポイント

- 防災コラム

『大邱地下鉄火災』の現場を訪ねて火災への備えを考える

- 企業の防災備蓄

防災備蓄品の分散配置+見える化のおすすめ

- 防災コラム

- 企業の防災備蓄

会社の防災備蓄の期限は確認できていますか?

- お知らせ

- メディア紹介

テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」でストックストックが紹介されました

- お知らせ

- メディア紹介

- 導入事例

日経電子版と日経MJにストックストックが紹介されました

法人向け防災備蓄おすすめ商品

ガイドライン準拠

7年保存 28名セットB

(DS4-CT)- SDGs

- 7年保存

- 28人分

- 3日分

- 食料・水セット

- トイレ付き

- アレルギー対応

- ガイドライン準拠

- 1人1箱

- DS4-CT

ガイドライン準拠

7年保存 30名セットM (DS8)- SDGs

- 7年保存

- 30人分

- 3日分

- 食料・水セット

- 発災日に必要な物品

- トイレ付き

- ヘルメット

- アレルギー対応

- ガイドライン準拠

- 1人1箱

- DS8

ガイドライン準拠

7年保存 10名セット

(DS4-CT)- SDGs

- 7年保存

- 10人分

- 3日分

- 食料・水セット

- トイレ付き

- アレルギー対応

- ガイドライン準拠

- 1人1箱

- DS4-CT

Completed Version2T

28人分セット(DS4-CT)- SDGs

- 7年保存

- 28人分

- 3日分

- 食料・水セット

- トイレ付き

- アレルギー対応

- 1人1箱

- DS4-CT

ヘルメット+毛布

災害時対応30人セット

+エアーマット6名分- 30人分

- 発災日に必要な物品

- ヘルメット

- 1人1箱

- DS4

- DS4-CT

防災組織立上げ+救急救助

自然災害の初動対応セットE3 (DS4-CT)- 初動対応セット

- 発災日に必要な物品

- トイレ付き

- ヘルメット

- ポータブル電源

- DS4-CT

防災組織立上げ+救急救助

自然災害の初動対応セットG3 (DS4-CT)- 初動対応セット

- 発災日に必要な物品

- ヘルメット

- 発電機

- DS4-CT

Completed Version2

28人分セット(DS4-CT)- SDGs

- 7年保存

- 28人分

- 3日分

- 食料・水セット

- アレルギー対応

- 1人1箱

- DS4-CT

尾西アルファ米+トイレ

15名セット (DS4-CT)- 5年保存

- 15人分

- 3日分

- 食料・水セット

- トイレ付き

- アレルギー対応

- DS4-CT

1 Day Plus

56人分セット(DS4-CT)- SDGs

- 7年保存

- 56人分

- 1日分

- 食料・水セット

- トイレ付き

- アレルギー対応

- 1人1箱

- DS4-CT

災害初日の帰宅困難者用

35名セット(DS4-CT)- 7年保存

- 35人分

- 1日分

- 食料・水セット

- 発災日に必要な物品

- トイレ付き

- 1人1箱

- DS4-CT

女性向け

災害発生時の1日分ボックス

35名セット(DS4-CT)- 7年保存

- 35人分

- 1日分

- 食料・水セット

- 女性用セット

- 発災日に必要な物品

- トイレ付き

- 1人1箱

- DS4-CT

こども防災ボックス

35人分セット(DS4-CT)- 35人分

- こども用セット

- トイレ付き

- 1人1箱

- DS4-CT

最新の地震情報

P2P地震情報・気象庁データより取得

お問い合わせ窓口

ストックストックの販売・メンテナンス等の窓口は、

株式会社長田製作所 ストックストック事業部となります。

メディア様のお問い合わせに関しても、下記までご連絡ください。

製品のご購入・お見積りに関するお問い合わせ

〒111-0051 東京都台東区蔵前4-26-6 板橋ビル1F

担当:伊藤(防災士)、鳥居(災害備蓄管理士)

・製品のデザイン/仕様など予告なく変更になる場合がございます。

・記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。